Recherche sur la musique à vent: surprenantes découvertes

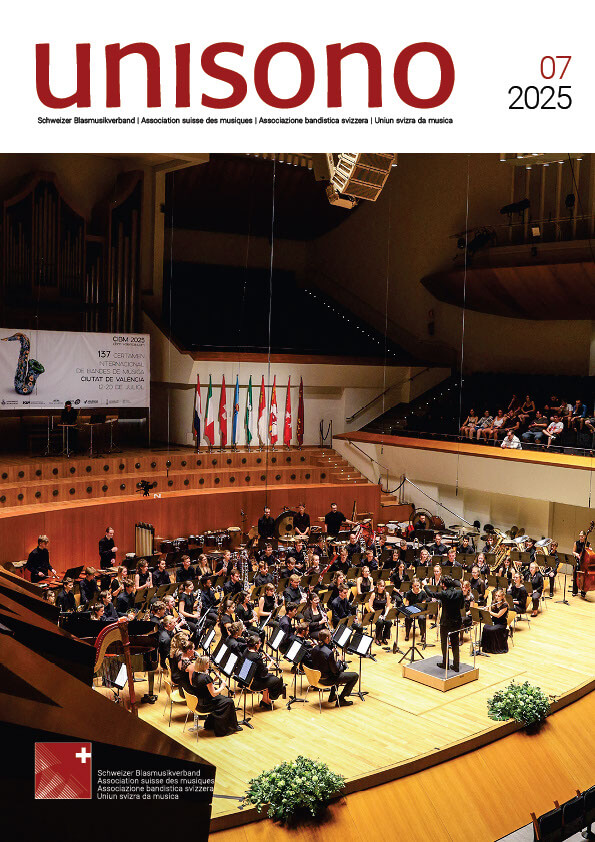

L'article sur le projet de recherche «La musique à vent en Suisse il y a 200 ans» de la HEAB est paru dans «unisono» il y a environ un an et demi. A mi-parcours, il a fourni ses premiers résultats. «unisono» a rendu visite à l'équipe de recherche - Miryam Giger, Yannick Wey et Adrian von Steiger - au Musée sonore de Berne. Les découvertes sont pour le moins surpenantes.

Avez-vous trouvé des réponses à la question de savoir comment sonnait la musique à vent en Suisse au début du XIXe siècle?

Miryam Giger (Mg): Oui, nous avons fait jouer à des étudiants de la Haute école des arts de Berne (HEAB) de la musique de cette époque sur des instruments originaux, ce qui nous a permis de découvrir comment elle sonnait alors.

Adrian von Steiger (As): L'étudiant qui a joué du serpent - un instrument du registre grave - est d'ailleurs un tubiste de Hong Kong.

Etonnante expérience auditive…

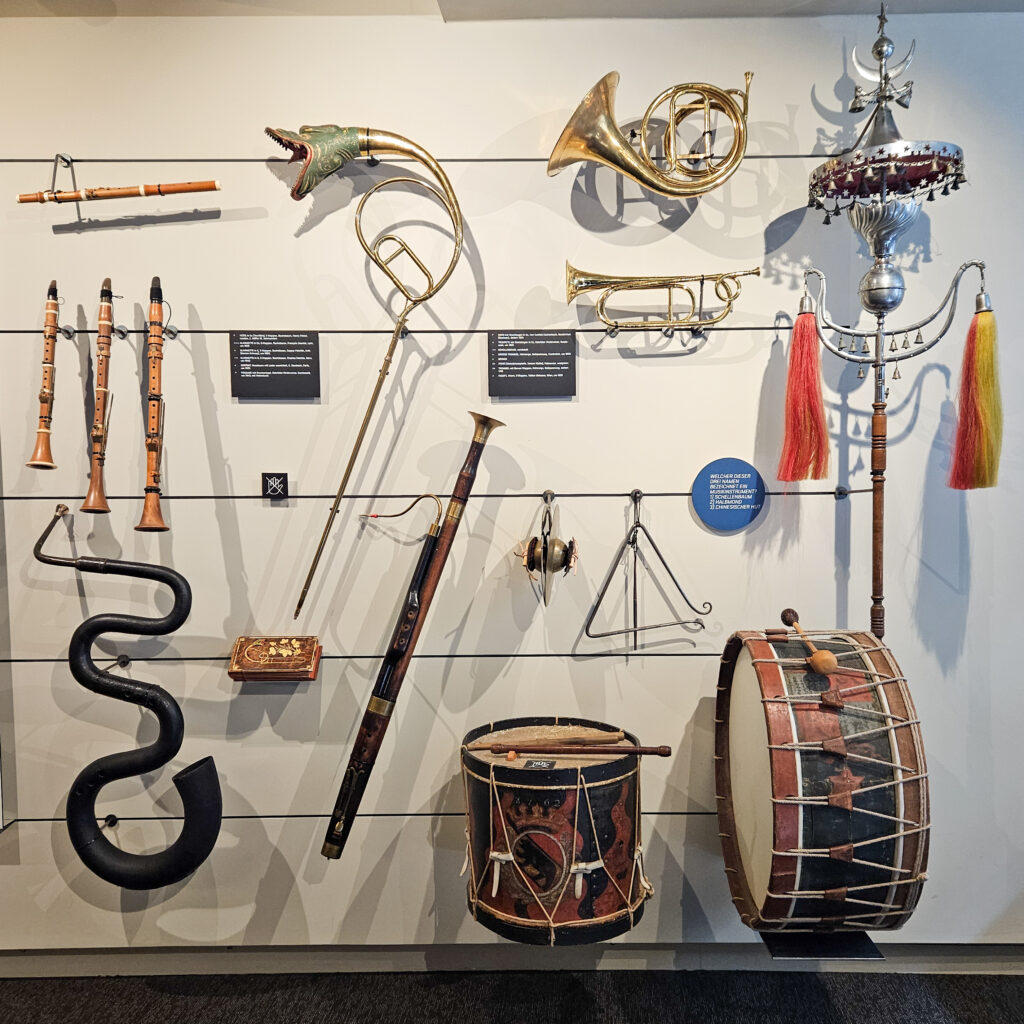

MG: Oui, avec un très bon équilibre sonore, bien qu'à l'époque une formation complète recensait une quinzaine de souffleurs et cinq percussionnistes (!). Sans que les percussions ne dominent, toutefois, ni que les clarinettes ne disparaissent. Et ce sont les instruments de percussion originaux qui nous ont réservé la plus grande surprise. Le chapeau chinois, en particulier - contrairement à ce que l'on aurait pu imaginer -, a produit un son des plus charmants, qui complétait à merveille celui de l'ensemble.

Reproduction d'œuvres historiques sur des instruments originaux

Un ensemble composé d'étudiants de la HEAB a joué d'anciennes œuvres sur des instruments d'époque. Le résultat a été diffusé pour la première fois dans l'émission «Fiirabigmusig» de SRF Musikwelle du 1er septembre 2025:

Ecouter des pièces historiques à partir de 23 min. 16 sec.

- «Feiert beim festlichen Mahle»

- «Es wallt hoch ob dem Schweizerland», toutes deux écrites par Heinrich Tobler, un éminent compositeur suisse de l'époque

A 26 min. 56 sec.

- «Doppelmarsch», pièce composée par M. J. Reisinger (vers 1838), alors également à la tête de la société de musique de Rorschach.

Ecouter d'autres enregistrements

Quelle était la composition d'une société de musique il y a 200 ans?

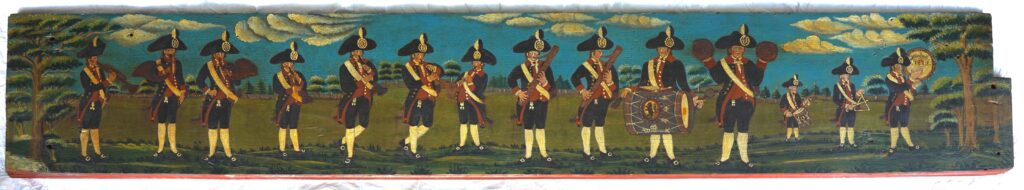

AS: Les percussions d'une «musique turque» s'inspiraient de la musique militaire de ce même pays. Les instruments des souffleurs étaient européens. Il s'agissait notamment de clarinettes de l'époque, qui ne comportaient que cinq clés, de cors et de trompettes naturels sans pistons, ainsi que de serpents. Malheureusement, aucune embouchure de cette époque n'a été conservée.

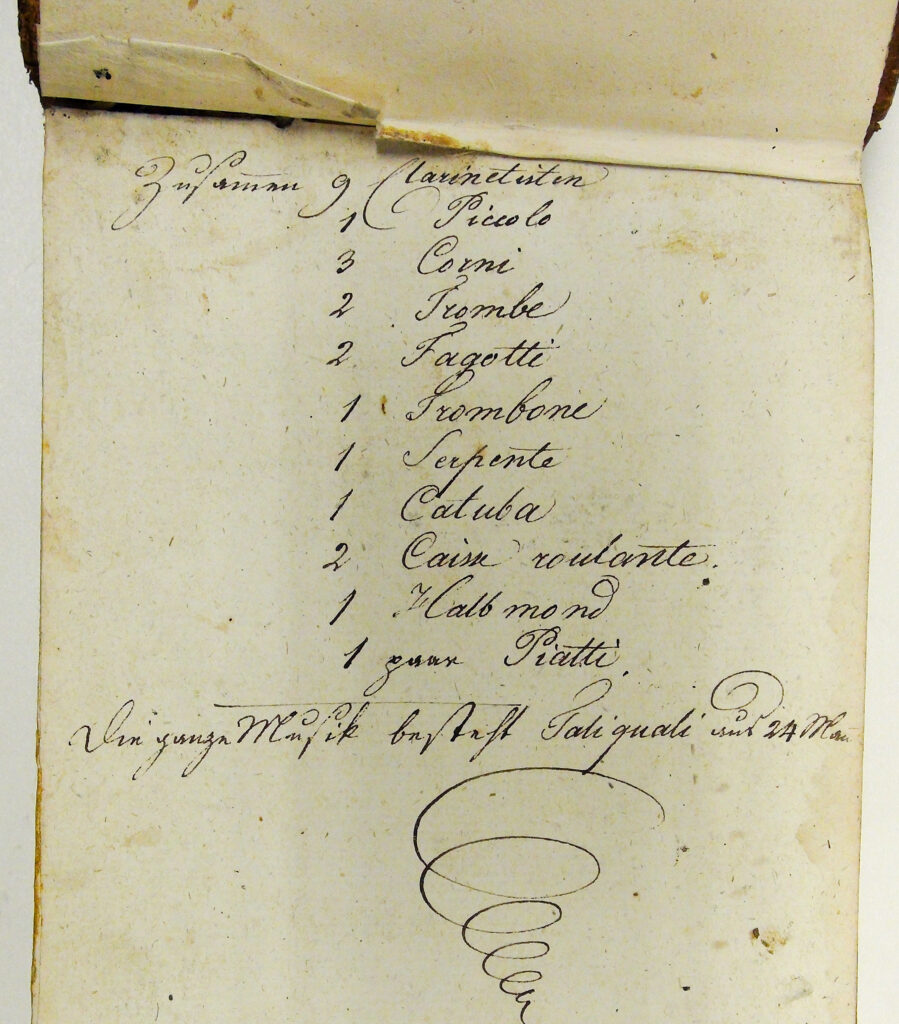

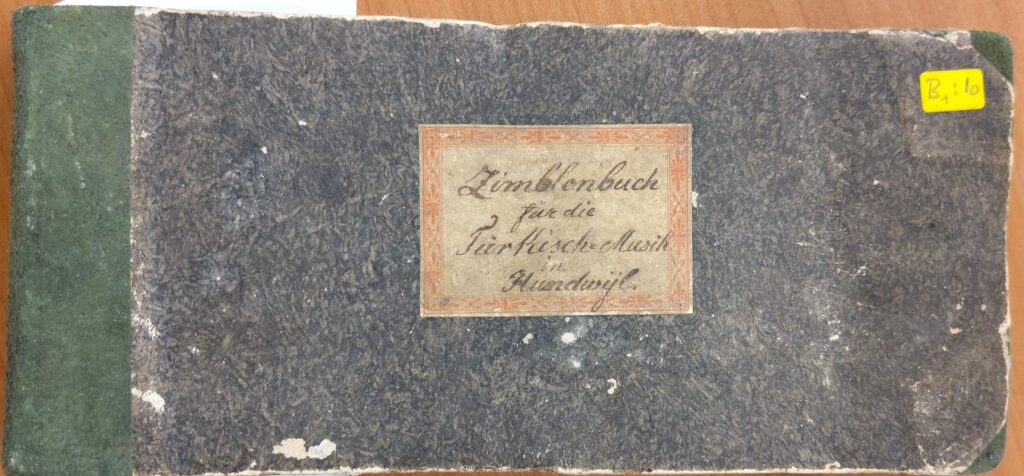

MG: Les instruments de percussion étaient alors considérés comme exotiques et portaient plusieurs noms, parfois amusants. Par exemple, le chapeau chinois, connu aussi sous la dénomination «demi-lune». Les cymbales ou les «tchinelles» étaient également appelées «piatti» ou «zimblon». Il existait également un grand et un petit tambour, le second étant également connu sous le nom de caisse roulante ou de caisse claire.

AS: On a retrouvé une liste indiquant l'instrumentation de la société de musique de Rorschach vers 1832: «9 clarinettes, 1 flûte (traversière), 3 cors (naturels), 2 trompettes (naturelles), 2 bassons, 1 trombone, 1 serpent, grosse caisse («catuba»), 2 caisses roulantes, chapeau chinois («demi-lune»), tchinelles («1 paire de piatti»). «Telle quelle, la musique se compose de 24 hommes.» Une formation plutôt conséquente pour l'époque.

Savez-vous comment se déroulait une répétition à l'époque?

Yannick Wey (Yw): Nous avons découvert que l'assiduité aux répétitions était alors déjà un objectif déclaré et que les préoccupations étaient pareilles à celles d'aujourd'hui. Les règles de la société de musique de Heiden (1826-1836) montrent que ses réunions étaient très disciplinées et réglementées. Au lieu de la cotisation de membre que l'on connaît actuellement, les musiciens payaient une taxe d'entrée et de sortie lors des répétitions.

Les règles étaient-elles strictes?

YW: Toute absence ou tout retard était sanctionné d'une amende, de huit kreuzers pour une heure de retard, quatre pour une demi-heure. Seules exceptions: la maladie, le service militaire ou la participation à des funérailles. Le règlement précisait que l'heure indiquée par l'horloge de la commune faisait foi. Lorsque la société de musique était en déplacement, en l'absence d'horloge publique, on s'en remettait à l'heure indiquée sur le gousset du président. Le tarif augmentait - jusqu'à douze kreuzers - si les musiciens se levaient ou s'en allaient pendant la répétition. Extrêmement précieux à l'époque, les instruments ne pouvaient pas être prêtés. Toute infraction était punie de l'amende la plus élevée.

Qui jouait au sein d'une société de musique?

AS: La plupart du temps, il s'agissait de représentants de la classe moyenne, donc par exemple des paysans, des secrétaires communaux, ainsi que des paysans tisserands, qui faisaient du tissage à domicile comme activité accessoire. Les musiciens étaient en général bien formés.

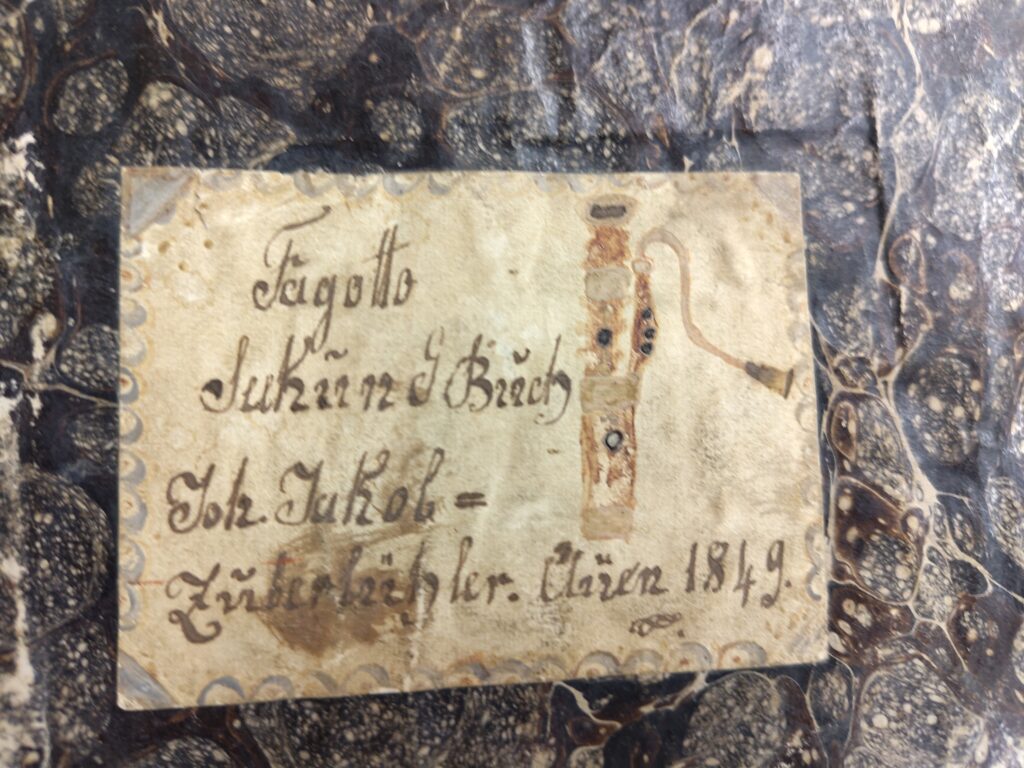

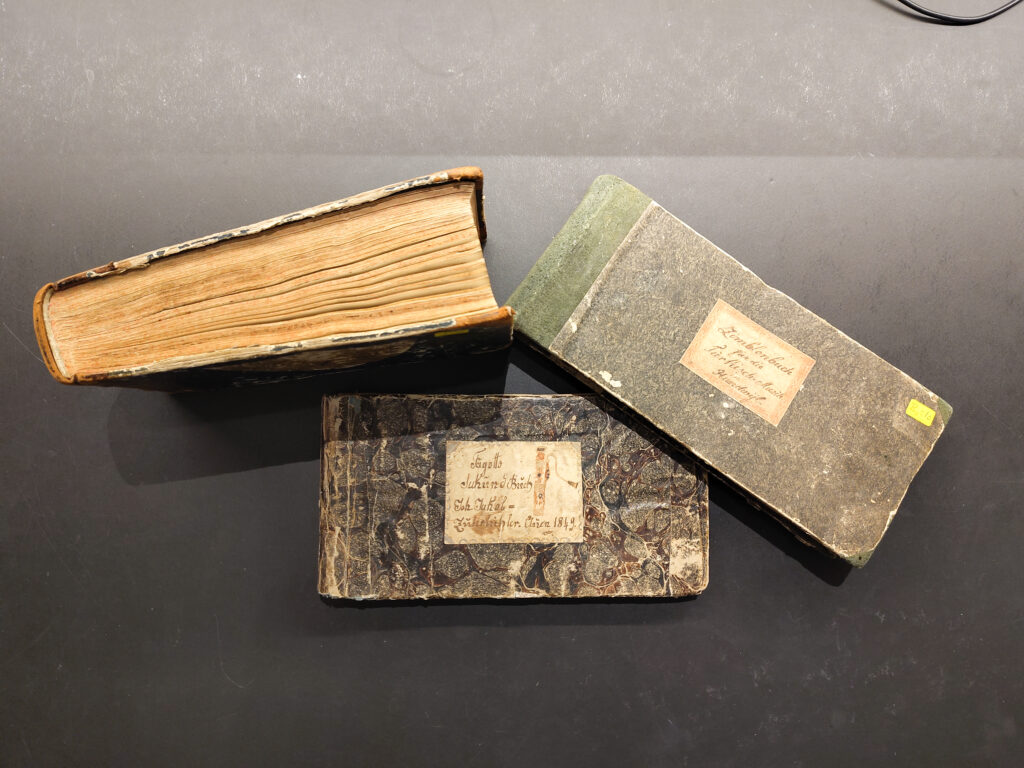

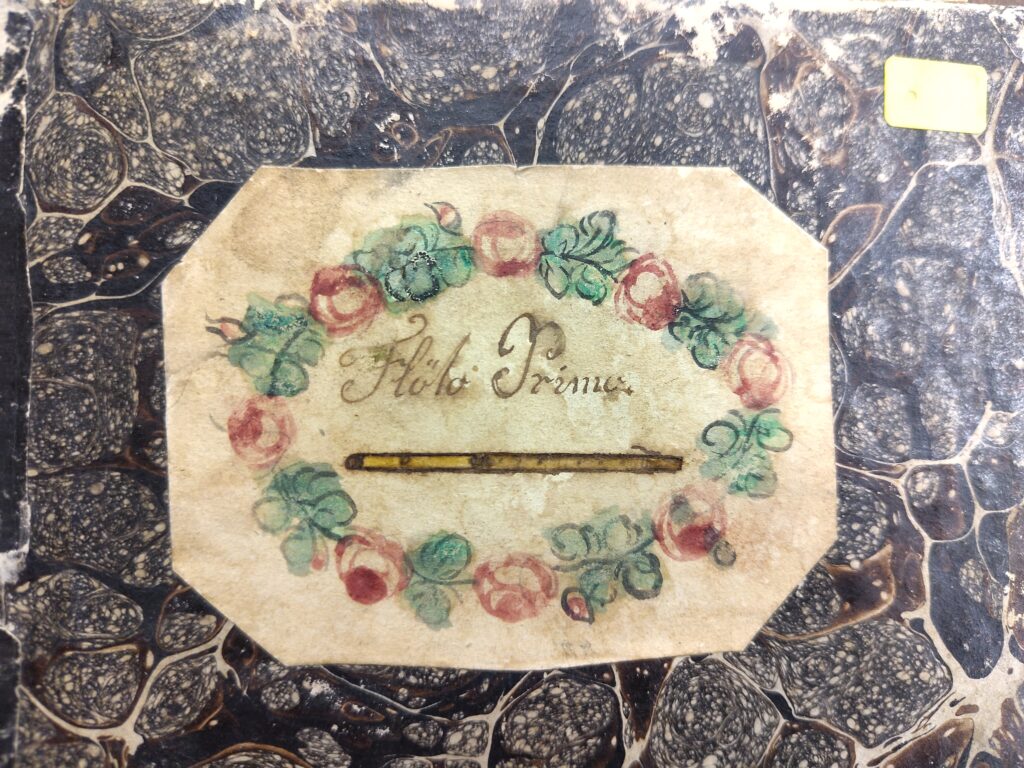

MG: Les 49 recueils de partitions et les 20 instruments nous ont fourni des indications sur qui jouait quelles pièces, sur quel instrument et quand. Par exemple, le carnet «Flöto Buch Primo mit 120 Stuck, gehört dem Martin Signer im Schmedshaus» [«Carnet de première flûte, 120 pièces, propriété de Martin Signer, Schmedshaus»], ou celui du basson Joh. Jakob, Zuberbühler, Auen, 1849.

Avez-vous fait des découvertes surprenantes en lien avec les recueils de partitions?

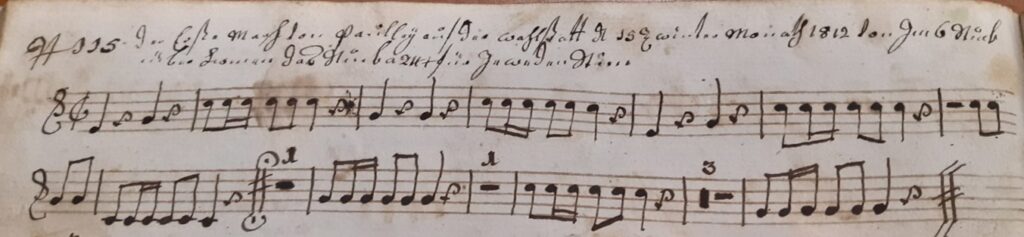

MG: Oui, parmi ceux de 1849, une partie datait même du tournant du siècle, vers 1800. Ce qui fait remonter toute la recherche sur la musique à vent plus loin qu'on ne le pense. Et la rend plus complexe, mais aussi plus passionnante.

Quels indices le confirment?

MG: Il y en a plusieurs. Les cent premiers morceaux d'une partie des recueils datent du XVIIIe siècle. La reliure d'un carnet de trompette nous a révélé, après avoir retiré le papier de la bordure, que ces carnets avaient appartenu à quelqu'un d'autre.

Avez-vous pu définir quelle était l'utilisation de ces recueils de partitions?

MG: Non, on ne le sait pas exactement. Il s'y trouve des annotations, mais on ne sait ni quand, ni où, ni par qui elles ont été rédigées. On y voit parfois des syllabes telles que do, ré, mi, etc. Plus tard, lorsque les instruments à pistons sont apparus, des doigtés ont été notés. Mais il ne sera probablement pas possible d'établir avec certitude dans quelle mesure les instrumentistes savaient lire les notes ou jouaient par cœur.

Qu'est-ce que le développement de la première trompette à pistons, vers 1830, a amené de particulier?

AS: Contrairement à l'orchestre symphonique, la musique à vent est immédiatement passée aux instruments à pistons pour les intégrer dans ses formations. Les premières trompettes à pistons se voyaient confier de petits solos. Les instruments à pistons des registres basse et ténor ont suivi un peu plus tard. L'harmonie à proprement parler a ensuite fait son apparition dans la deuxième moitié du XIXe siècle.

Quelles prestations les sociétés de musique donnaient-elles à l'époque?

YW: Difficile de le définir exactement. Elles assumaient en partie des tâches représentatives dans la commune, paradaient ou encadraient des événements religieux. Ou endossaient un rôle d'interconnexion par-delà les frontières, lorsqu'elles jouaient sur le port et sur les bateaux à vapeur qui naviguaient sur le Lac de Constance. Le concept de concert annuel n'existait pas encore. Les sociétés de musique se produisaient plutôt sur invitation, par exemple d'un hôtel. Les prestations différaient également selon que les formations remplissaient des fonctions militaires ou non.

Quel rôle la musique militaire jouait-elle?

Elle revêtait une grande importance. Les contrats stipulaient par exemple que les membres devaient, si nécessaire, s'améliorer et prendre en charge les frais d'enseignement. La société de musique du Toggenburg a même conclu un contrat avec le canton de Saint-Gall pour fonctionner comme fanfare militaire. Des contrôles de qualité visaient à vérifier l'adéquation du niveau musical.

Avez-vous réussi à résoudre l'énigme du «déménagement» des recueils de partitions et des instruments de Rorschach à Hundwil?

MG: Pas encore. Certes, il nous reste encore deux ans, mais je pense que le mystère restera entier. Néanmoins, les livres racontent une histoire: les gens de la musique à vent étaient déjà connectés à l'époque, bien avant l'apparition des technologies modernes, des associations, etc., et pouvaient échanger des informations.

Dans quelle mesure les résultats obtenus jusqu'ici vous satisfont-ils?

AS: Nous sommes très favorablement surpris. Nous ne nous attendions pas à découvrir autant d'éléments nouveaux et étonnants.

IGEB 2026

La 28e édition du congrès de l'IGEB se tiendra du 2 au 6 juillet 2026 à la HEAB, à Berne. Les résultats du projet de recherche «La musique à vent en Suisse il y a 200 ans» y seront notamment présentés sous l'intitulé «Musique à vent - patrimoine culturel et changement».

Les congrès internationaux de l'IGEB - la Société internationale pour la recherche et la promotion de la musique à vent - permettent à des scientifiques, des directeurs, des musiciens intéressés et des amateurs d'échanger leurs connaissances et leurs expériences.